敵乎?友乎?品牌之間切磋琢磨的三個層次

百事可樂在萬聖節的廣告中,用紅色的可口可樂披風暗酸了後者一下,而可口可樂則用同一張圖加上不同的文案來反擊。這兩者之間只有「互槓」這麼簡單嗎?還是有其他的用意?

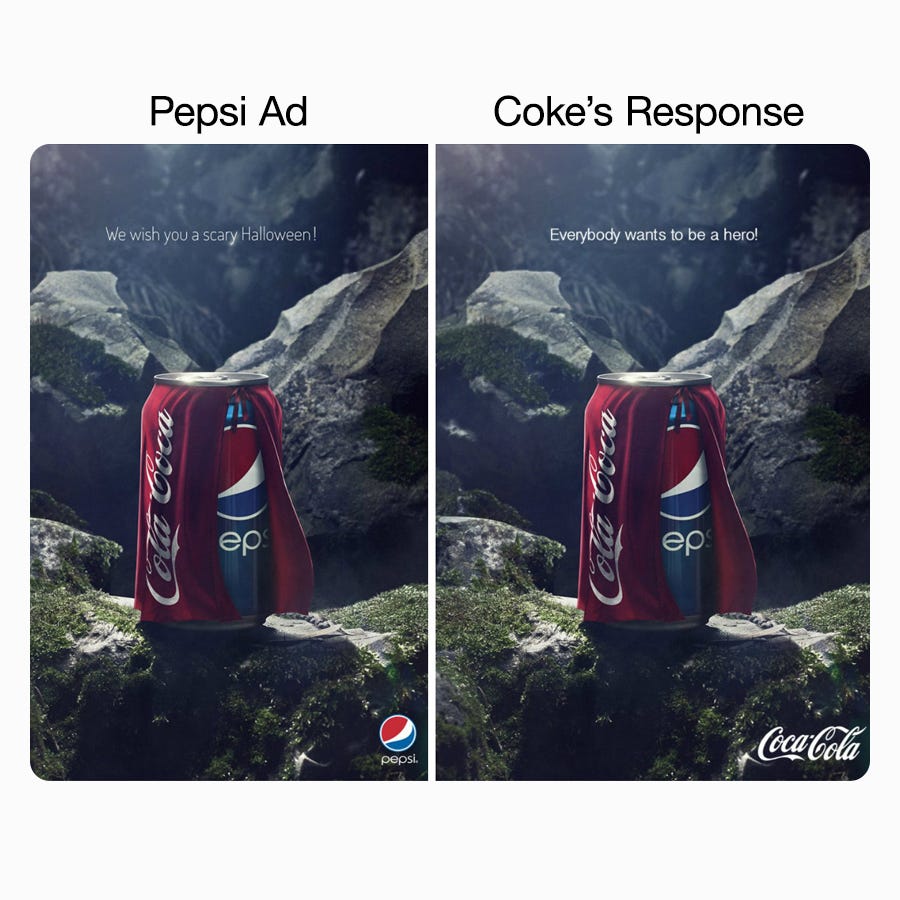

在網路上看到一張照片,其中是可口可樂和百事可樂兩個品牌的廣告對照。廣告中使用了完全一樣的照片,只有文案和品牌標誌不同:

百事可樂:「祝你萬聖節驚嚇快樂!」(We wish you a scary Halloween!)

可口可樂的回應:「每個人都想當英雄!」(Everybody wants to be a hero!)

第一層意義:慎防反殺

從字面和圖面上來看,百事在萬聖節披上了披風,是在影射可口可樂是「邪惡的(吸血鬼)」;但因為萬聖節原本就是扮裝的日子,所以大家都不會太當真、也不會把它解釋成對可口的詆毀。

而可口則利用這個造型,將它解釋成超人、蝙蝠俠之類超級英雄都有的披風造型,影射百事只是嫉妒可口的暢銷和口味,跟小朋友披上披風就自以為是超人一樣。

也就是說,單從畫面上來看,是可口利用了百事的廣告設定,但扭曲成對自己有利的解釋方式。所以,我們能學到的第一件事,就是想行銷梗時別不小心做球給對手殺,特別是在指名對手、並列名稱的時候。因為,歷史上這類廣告設計翻車的案例太多了。

第二層意義:看似互槓,實則合謀

上面當然是比較簡單的邏輯,或許背後還有更有趣的互動。所以網友Ted說:

因為在原廣告裡百事已經用了可口可樂公司的 logo,所以在可口可樂的回應廣告裡他們就以二創的衍生版權的方式處理。

這個應該是百事可樂已經預期可口可樂會有回應互相拉抬,所以預先設計好的廣告內容,也就是說百事可樂是故意要做球給可口可樂殺的。

這個說法也是有可能的,但或許還更複雜一點。讓我們來研究研究:

從可口可樂可以「安全」使用百事的圖片(不僅是對方的logo,包括照片內容、創意、構圖都是有著作權的),或許兩家之間(的廣告單位)是有點默契的;如果真是如此,就可以解釋雖然兩個廣告之間看起來是互槓,但其實措辭氣氛還算友善。

但這兩家之間是否有「彼此拉抬」的必要?這一點我看不出來,至少以兩者的市佔差距來看(2021年全球可口市佔48%,百事20.5%),除非有特別的理由(例如共同參與慈善活動),否則可口可樂完全沒有必要下來陪百事玩沙。

因為兩者的目標市場完全重疊、銷量彼此零和互斥,一家的損失基本上就是跑到另外一家,很難有透過行銷活動「共同成長」的可能。

所以在我看來,單純的「可口反咬百事」是一個可能,但這樣不太容易解釋前者為什麼可以用同一張圖(商業市場不能直接套用業餘圈的「二創」觀念,弄不好要賠到脫褲);另一個可能則是兩者的廣告公司彼此友善,講好在「實質不互損」的前提下,並在客戶那邊報准之後「讓你玩玩看」。

第三層意義:各自鞏固基本盤

過去出現過的這類對照廣告,幾乎都是以「互酸」、搶奪品牌注目度為主要目的,目標並不在爭奪立即的銷售量;我過去在這篇文章中也舉過一些例子:

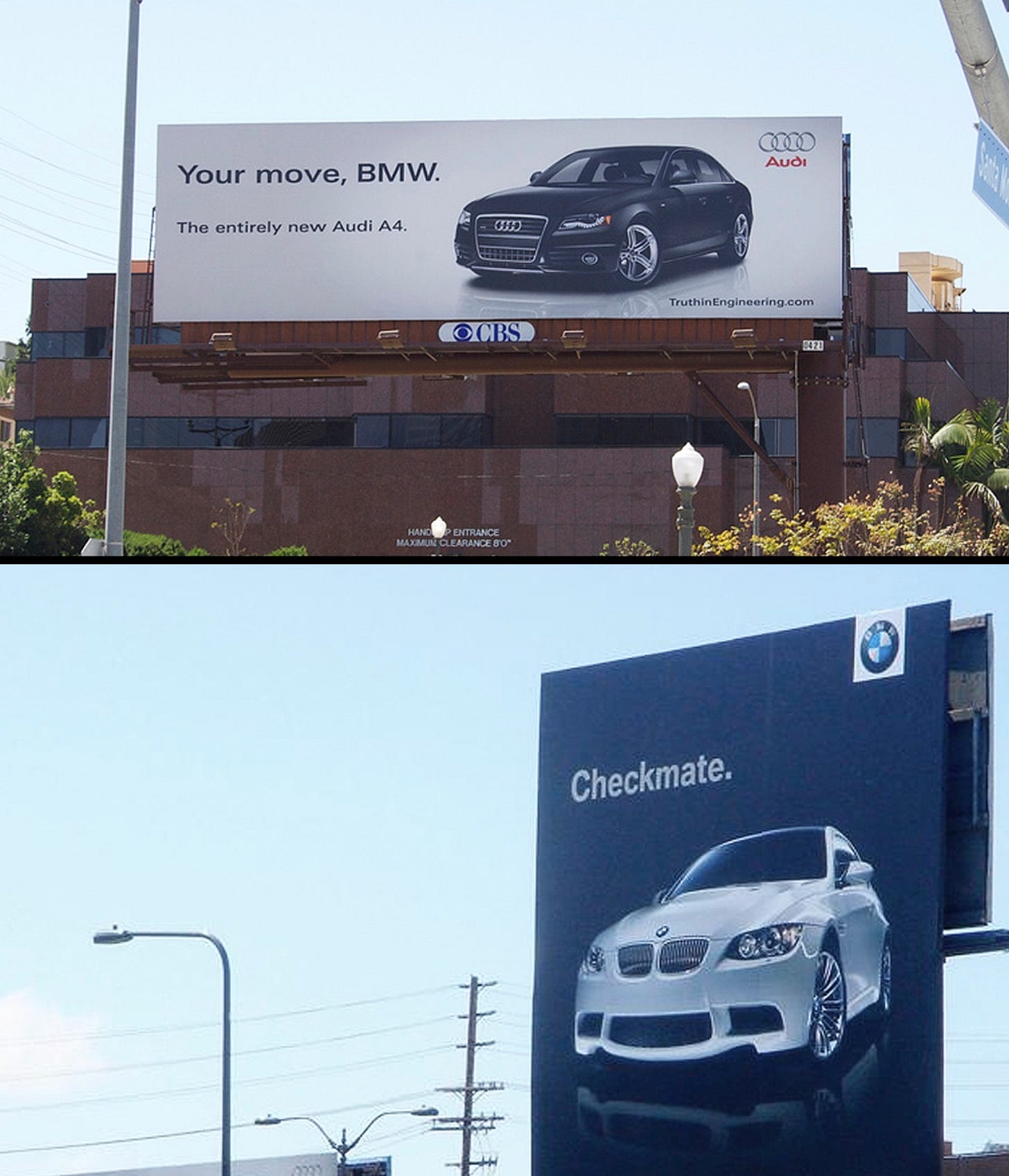

或是如這兩個廣告中的「對話」:

Audi汽車:「BMW,該你出招了/放馬過來。」(Your move, BMW;這句話跟下棋中向對方說的「該你走下一步了」雙關)

BMW:「將軍。」(Checkmate,棋局中封死對手的最後一步)

這樣的「互槓」很有趣,但跟短期銷量無關,甚至跟爭取對方消費者的品牌認同度也不太相關。這就跟某些政黨廣告一樣,可以讓自己的支持者看得很開心,但很難說服(廣告本身一看就知道沒有這個目的)對方的支持者轉移陣營。

所以簡單的說,就是「廠商和自己的支持者集體自嗨」,並且在反正兩家廠商都知道這一點、彼此保持君子風度的前提下,讓消費者「各自嗨」、以鞏固自己的基本盤就好。

結語

兩個品牌之間透過「互酸又不會太酸」的對話,來引發消費者注意形式,近幾年來相當流行;原因之一在於社群媒體盛行之後,在特定話題出現時,各家粉絲頁社群編輯互相留言的成本低、時效性高,馬上就可以看到效果。

相對於網路媒體,傳統的「互槓」方式(如上圖的Audi和BMW車廠)需要較長的決策和製作時間、成本也非常高,而且還得找到對手廣告附近的版位,所以麻煩很多。

但社群媒體方便的另外一面,就是決策過程較不嚴謹,或是往往因為「小編」一時衝動手滑嘴快,回應了不恰當的留言惹禍;也比較難像傳統廣告一樣,有充足的策略設計來引導效果。

以下的這篇文章中,談的就是類似的失敗案例:

無論是百事的這個廣告,或是未來或許你也想嘗試一下這種玩法,也不管你想應用到上述三個層次中的哪一個,只要是牽涉到別人的品牌,都必須謹慎從事;該拿到的內外授權要拿到、該協調好的地方要協調好(最好留下文字紀錄),並且多從幾個不同角度思考之後再出手,以免殺敵五百、自損一千。