前言

這本書的電子版在2012年10月完成釋出、紙本2013年1月出版。以下內容在電子版出版時刊出,2017年做過編修)。

過去10年以來,《一個人的出版史》紙本雖然在外界十分少見,但內容卻是幾位老師在學校教授出版課程時,列為學生必讀的參考。

書中內容橫跨了2013之前的10年,剛好是以「電子書」為主的數位內容、以及個人行動裝置的萌芽期,而我在這段時間算是參與了整個發展過程、對數位出版理論有些貢獻、後來也在大學教授相關課程。

TL;DR

這本書談的是2013年之前的數位出版沿革、理論、以及發展,可上溯到1980年代;

這本書本身就是一個數位與紙本之間競爭與合作的出版實驗;

本書電子版和紙本版同時出版;紙本版有價銷售,電子版從第一天起就提供免費下載。實驗結果是,電子版免費下載幾乎不影響銷售。

下載與購買

電子版(免費,下載時請注意檔案格式)

購買實體版(剩餘量極少,應該不會再版)

正文開始

一個多月前(註:2012年10月;下文中的「今年」均指2012年),我算是一時興起吧,把三年前曾經想整理出書、但卻因故擱置的一系列數位出版評論文章又找了出來,繼續往下編輯增補。

一部分原因是我的公司因為種種技術與市場因素,從十月份開始多了文字書系列作品,讓我在測試和實作的過程中增加了一些經驗、二來是從上次做到一半停下來的2009年至今,市場上又有了許多轉變。

例如2010年iPad問世、各大數位出版通路的更替、新技術與標準如ePub 3和iBooks的誕生等等,讓當年所描述和預測的一些事情已經有所改變。

其實我在這三年間仍然在寫數位出版評論(事實上,這整本書幾乎都是我在這個站上發表過的作品),也在2011年元旦在「現在有平台、有技術、或許也有市場,你嘴砲打了多年幹嘛不做」的激將之下(謝謝某老師)開了「潑墨書房」這家公司;原本只是客串票友,卻不小心就正式下了海。

此外,這兩三年間雖然數位出版市場一直都還不成氣候,但「認為這件事情很重要」的人似乎變多了;於是我有不少機會粉墨登場,幫大師們打打下手、自己也順便露個小臉,也在幾個學校講過課。

講課這件事情不稀奇,我有些同學都已經教書教到快退休了;但有趣的是,同樣題材的課程開在中文系、開在資管系、開在歷史語言研究所等等,顯示「數位出版」這件事的潛力似乎比從市場上看來的大一些。

(註:我當時在幾所大學的上述不同系所都開過數位出版課程。)

於是我就花了一天時間,把這本擱置了三年的書完成了。

是的,數位出版就是可以這麼快。

第一次整理完畢之後,一算字數是99978字,差一點就破10萬(其實印刷版加上說明之後已經超過),自己看看都覺得好笑。

前後寫了12年,選了大約40篇文章,回顧起來竟是這麼一條荒煙蔓草、崎嶇坎坷的路。這不只是我一個人的路、也是數位出版的一段小歷史。

然而,我還沒有替這整段歷史發聲的份量,於是我把定稿前計畫代號叫做「Zimbra」的這本書,改名為「一個人的出版史」,表示這只是我自己的經歷,只是身處在這十幾年的洪流之中,如果有人想要取一瓢飲的話,或許剛好會取到我這兒來。

「Zimbra」沒有什麼特殊意義,只是好像小時候玩某個戰略遊戲時,其中好像有個城市叫做這個名字。

實驗之一

成書的時候,我猜「一個人的出版史」應該不會有紙本出版商有興趣(不然就很有趣了)、而且我也想拿它來當做一些實驗的素材(是什麼實驗,您很快就會知道了),所以就把內容列為CC授權免費放出,讓讀者自由下載。用名家作品做實驗雖然號召力更大,但拿來玩總是有些患得患失,終究還是用自己的東西比較好。

所以,免費下載是第一個實驗,目前為止還不錯。

接下來是第二個實驗,也就是從數位版再回到實體書。

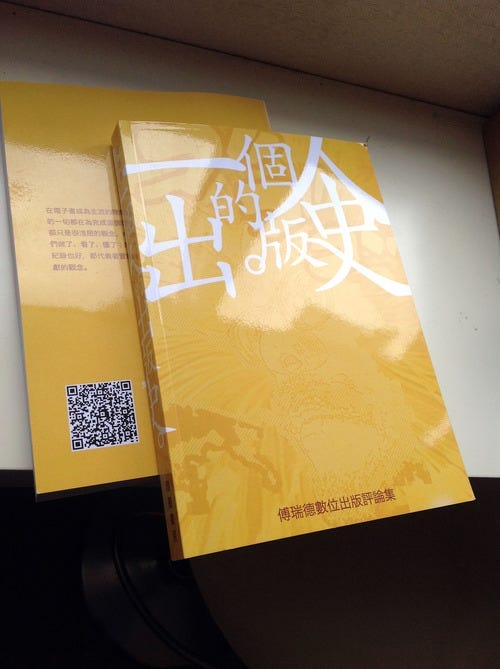

承蒙印刷廠朋友的協助,今天拿到了《一個人的出版史》實體打樣;來自原稿的小缺點在所難免,但我已經相當滿意。雖然我的文字早已不是第一次在書上出現,但對我這種「不會寫書」的人來說,把一整本厚厚的、整本大部分是自己作品的書拿在手上,還是有那麼一種不太真實的感覺。

不過這不是重點,實驗才是重點。

實驗之二

第二個實驗的內容,應該是許多紙本出版商心中的疑問:「同一本書的數位版如果跟紙本同時推出,到底會不會影響紙本銷售?」

我覺得不會,但我說了不算;有實驗精神的小朋友要脫了褲子自己跳才算數。

我不僅要推出標價紙本,而且數位版繼續免費。

(這就是為什麼我只能玩自己的道理了。XD)

注意到照片中的紙書封底了嗎?對,那個就是免費下載條碼。只要用手機或平板掃描這個條碼,就可以下載到免費的數位版。對於紙書讀者來說,數位版有兩個好處:

原書中的資料連結,紙本上沒有(對不起),所以數位版可以說是紙本的參考伴讀工具。

如果你懶得帶紙書出門、或是怕被朋友A走,可以把數位版裝在平板或手機上讀。

這時候,一定會有憂心國是的朋友們問道:「那如果有些痞子不買書,直接掏出手機掃了下載,然後就立刻快閃怎麼辦?」

我的答案是:「歡迎掃走」。

站在實驗的立場來說,理論上把數位版A走的人越多,買紙本的人也會呈某種比例增加;而且數位版我原來就已經放免費、也不防拷貝,不需要為了賣紙書而為德不卒、送佛只送到巷子口。

當然,這些只是理論,有待科學驗證,只是老衲我肉身飼鷹(只是形容而已啦)、為人所不屑為罷了。就算不成功,也是可以累積原本就相當豐富的不成功經驗。

如果僥倖成功,印出來的書都賣掉了(反正我現階段走無版數位印刷,需要幾本才印幾本,一定賣得完)。

我應該過幾天確認細節之後,就會開始開放這本書的預購,歡迎有興趣的朋友捧場。

不過再度站在實驗的立場,我想先不識相的跟大家說,雖然我也希望可以大賣,但請不必為了「捧我的人場」買這本書,而是在您原本就有興趣的狀況下才買;因為來自捧場的銷量可能會導致實驗結果不正確。

如果只是好奇想看看、或是您原本就不會想買這本書,非常歡迎您直接下載完整的免費數位版回去看就好。

此外,這本書已經預定受邀參加明年台北書展的獨立出版攤位(就是今年裝修成火車站的那個),所以去那邊也看得到(也掃得到)。

謝謝大家,其他的事情就都寫在書裡了。

有趣的實驗

為什麼回覆有點複雜