敗北的不是設計,而是被設計師忽視的用戶

廣義的說,只要牽涉到操作介面、使用體驗、以及整個「營運旅程」:從消費者入店、操作、與店員互動、付款、到享用商品的設計,都不應該忽略目標用戶的特性因素。或者用比較煽情一點的說法,就是要「貼心」。

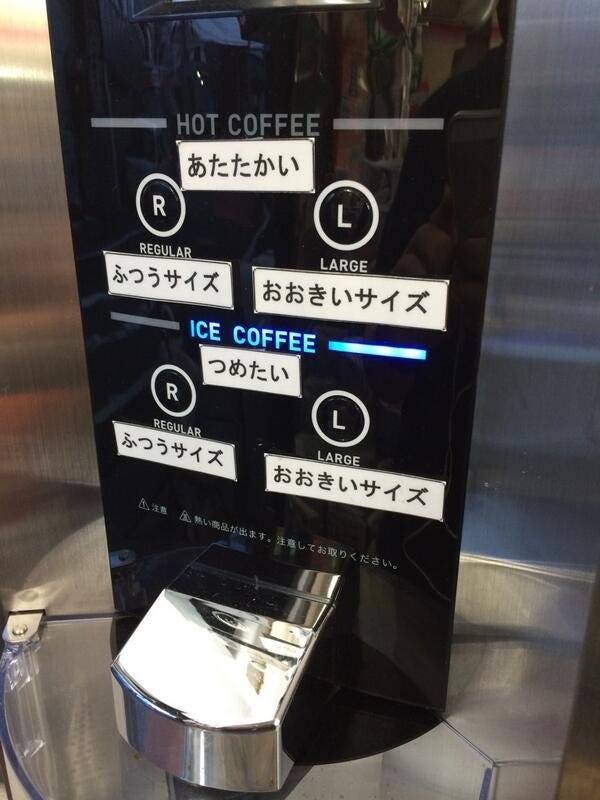

這則其實是2013年的老新聞了,但最近又被翻炒起來:佐藤可士和設計的簡潔洗練咖啡機,進了7-11完全不是那回事。

機器上的「R」跟「L」按鍵,並不是「右」與「左」,而是「Regular」(普通杯)跟「Large」(大杯),像這樣考驗消費者英文能力與聯想力的設計,讓門市人員和消費者都頭痛不已,於是門市只好拼命為這台咖啡機貼上各種說明標籤,貼到後來,已經完全喪失了設計的本意,日本網友稱此事件為「設計的敗北」(デザインの敗北)。(引自「日本行銷最前線」)

在我看來,其實當初只要將標示字樣改成「大」、「小」、「冰」、「熱」的日文或漢字標示,大概可以少掉70%的問題;剩下的就是對字「有看沒有懂」的人的問題了。

但對於「有看沒有懂」的人來說,就算像圖上這樣貼滿各種標示,還是會弄錯、或是「問店員比較快」。

如果覺得改成日文/漢字不夠設計感(我是不認為啦),至少換成符號式的「大杯/小杯」圖像也會比不知所云的「R/L」好一點:一來真的很容易誤認為「左/右」、二來這兩個字母對日本人來說發音還一樣咧(笑)。

(順帶一提,「『冰』咖啡」通常是寫「ICED」,設計大師不要太堅持自己不熟的領域。)

設計師的傲慢與失格

而我會傾向相信,這是個「自我感覺良好」的作品(姑且不論它的藝術價值);之所以這樣說,是因為幾乎可以肯定設計過程中沒有訪談過潛在使用者、或是觀察他們在沒有額外指示之下的使用行為(有的話就不會是後來這樣)。

所謂「潛在使用者」,主要是一定要會操作、維護、排除故障、以及協助客人使用的店員,其次則是完全沒有接觸過、但必須能在一分鐘內看懂並順利操作的一般客人。

而如果一台營業用的機器要放給客人自己操作,那麼就必須預期(或者說根本無法預期)不同年齡、教育程度、理解能力,使用經驗、甚至身高體型的使用者,並且讓一定比例的他們(不要求全部)可以順利獨自操作完成,不需要店員介入。

否則就是用設計師的傲慢在找店員麻煩。

所以,當初如果隨便(真的是隨便就可以)找幾個現役店員、再找幾個路人來測試,並且根據測試結果修改設計,結果就會大不相同;而且我相信,以大師的功力還是可以做得很有設計感。

但作為一個商業產品設計師,可以為了作品的簡潔、洗練、設計感,而犧牲掉效率與適用性,刻意忽略必經的使用者行為研究和體驗設計,我認為是失格的。

就是因為你沒有把使用者都當傻瓜,才會設計出把使用者都當傻瓜的機器。

從人機互動到營運旅程

同樣的道理,也適用在很多地方;或者廣義的說,只要牽涉到操作介面、使用體驗、以及整個「營運旅程」(從消費者入店、操作、與店員互動、付款、到享用商品)的設計,都不應該忽略目標用戶的特性因素。

或者用比較煽情一點的說法,就是要「貼心」。

在科技產業,有很多產品是「使用者有問題」、但「工程師測試都說沒問題」,或是「設計師堅持理念」,甚至等而下之的完全沒有設計、「會動就好」的東西。

這類問題有些出在整體設計、有些出在介面、有些出在技術文件、有些出在說明書,每個環節都有可能出錯。這也是好用、容易用、又有美感的產品之所以難得的原因;但即使有這樣的產品,也並不保證商業上的成功。

因為,產品和使用旅程設計到頭來又只商業策略上的一部分,其他的影響因素還很多,例如設計者的名氣、以及客戶(而不是用戶)的堅持。

失去了對「人」的考量。