大不一定是美,顧客埋單才是:聶永真的設計不好嗎?

設計師聶永真為某茶飲品牌設計的新包裝,原本並沒有造成太多注意,但卻在一篇批評文刊出之後引發了許多討論。本文就借用這個事件當作引子,來聊聊「尺寸」的趨勢擺盪、以及設計師作品與業主之間的互動關係。

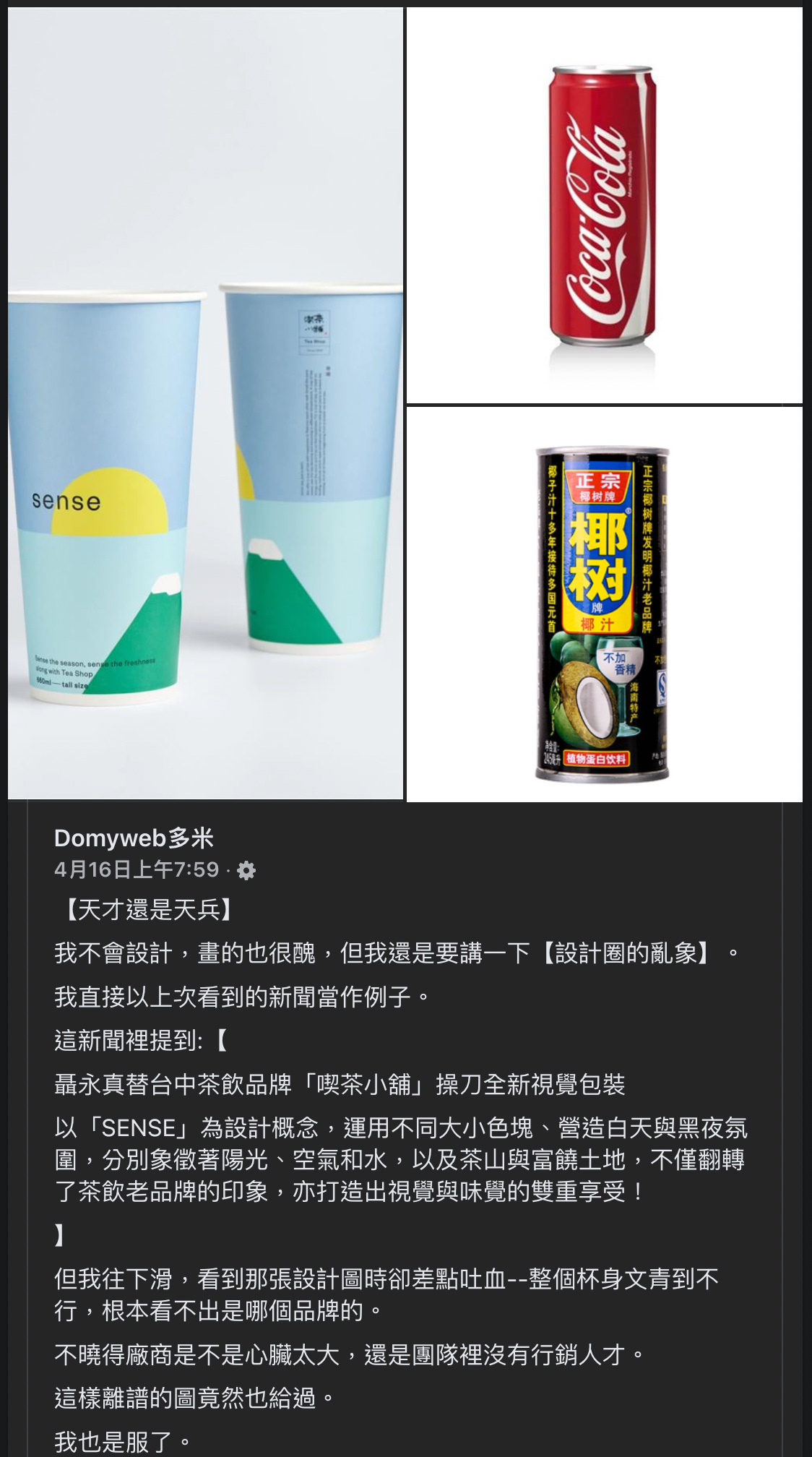

或許你有注意到,前兩天一位自稱「不會設計」的人士在Facebook上發文「講一下設計圈的亂象」,批評設計師聶永真為某茶飲品牌做的包裝視覺規劃。關於原批評文和聶永真的回覆,請參考聶版上的這篇貼文:

https://www.facebook.com/somekidding/posts/5195968447134788

雖然我對聶先生的設計沒有特別喜好,不過批評貼文中「以logo大小論設計」和「以轉換銷售能力論設計」的說法,我自己是不太同意的。

批文中提到:

能放【購買理由】的地方,變成了莫名其妙的留白,和不知所云的插圖。

就連最基本的LOGO,也被他縮小到看不清楚。

也就是說,在這包裝裡看到的只有【聶永真】,而沒有半點【喫茶小舖】。

這不是很可笑的事嗎?

當然可以「就logo論logo」來討論整體編排對於品牌辨識度、產品認同度等指標的影響,也可以討論插畫品質或留白比例等技法角度;但直接跳到「logo不夠大所以……很可笑」就有點跳得太快了。

擺盪的設計趨勢

如果留意近幾十年的CI(企業識別)歷史,就會發現就主視覺元素(通常是logo和標準字)而言,各家品牌的設計趨勢一直在以下幾點之間擺盪:

Logo越做越大:例如近年的各家汽車品牌標誌,過去一個比一個小,現在一個比一個大;

Logo越做越小:一些所謂的「文青」設計,或是主張logo不一定要是主視覺元素的流派(順帶一提:有些刊物的超小字「文青排版」雖然讓版面構成更有創意,但閱讀起來實在不太友善。希望設計師自己讀一下內文看看);

Logo蓋過了整體設計:logo不只是標誌,而是在放大之後變成了整體設計的架構本身,例如常被拿來開玩笑的Starbucks標誌。這種手法在近年的運動品牌如Nike、Adidas上也相當常見;

Logo就是設計:例如大家很常看到的LV皮件,上面就是毫不掩飾的整片LV連續花紋,而且幾乎所有產品都是這個樣子;

其他設計取代logo成為主視覺元素:例如BMW的「大鼻孔」,在路上就是比原本logo辨識更高的「非logo元素」;或是Apple的一些經典設計,讓多數人不需要看到logo,就知道是Apple的產品。

這些手法沒有絕對的對錯,而且很少有廠商「從一而終」的,經常是在十年左右的週期中,在不同的作法之間擺盪。你不妨隨意選一個在品牌經營上比較活躍的國際品牌,觀察一下他們近十年是不是有過這類的改變。

而這些改變通常並不是為了「直接提高銷售量」(或者是電商用語說的「轉換率」),而是以提高辨識率和認同度、或是建立原本缺乏的品牌定位形象;之後才是在產品和銷售通路的共同推動之下,達到提高銷售量的目的。

(換句話說,如果產品設計和銷售業務不幫忙,光靠設計的成果也有限。)

關於logo或其他品牌元素改變的理由,我在〈全家便利商店的新音樂……你喜歡嗎?〉一文中已經條列出來,這邊就不再贅述了。

所以,任何設計都可以評論,但前提和重點還是得搞清楚。品牌設計沒有「……就一定好」的公式,否則那些品牌也就不需要擺盪了。

只見設計師,不見品牌?

另外一個問題是,設計「只看到設計師、看不到品牌」是好事還是壞事?

在設計師與業主的合作之中,最理想的狀況是彼此互相拉抬;有時候是品牌拉設計師,但設計師拉品牌的案例也所在多有(而這類狀況也往往會反映在設計費用上)。

所以,透過聘請知名設計師、透過設計師的人脈網路順道宣傳、甚至在這類的爭議事件中打出知名度,都是業主所能得到的附加效益。雖然這類宣傳有效期限不長、甚至可能有些爭議,但也都無可厚非。

許多設計師(包含過去的我自己)最喜歡的案子,就是「業主買的是我的設計風格」,而不是「叫我來執行他想要的(很low)設計」,所以最好是花大錢讓我隨意做、而且最後不囉唆直接埋單。

不過這種案子可遇不可求,而且以職業道德的角度來說,也不可能完全不聽業主的意見和需要;除非,你的「故事」可以完全封住業主的嘴。但即使成功,就會變成蜘蛛人:主導性越強,責任就越大;通常少有設計師有這麼大的膽量。

參考閱讀:談原研哉修改小米logo設計的〈🔏小小的修改、大大的收費,這樣合理嗎?〉

如果設計師的個人風格強到作品「為設計而玩設計」、不理會產品和品牌需求、作品跟屬性完全不搭,或是可以執行、但成本效益不成比例之類的,即使可以引發一時的討論或爭議,就整體行銷的角度來說(設計師自己可能覺得還好)還是有點缺乏職業道德的。

撇開這一點不談,其實短時間之內「看到設計師、看不到品牌」不見得是壞事;如果業主本身還不知名,搭設計師便車本來就是捷徑。但業主本身必須有後續的行銷規劃,去妥善運用這個設計、以及初期的「設計師紅利」,自己找出拓展市場的方法。

否則,設計師其實跟媒人一樣,是「包結婚不包生子」的;保證設計師能提供長久的紅利、甚至保證轉換率,就跟只靠媒人就想生小孩一樣不切實際。

結語

對於這次的爭議,我的想法是:

我沒有特別喜歡聶先生的作品,引起爭論的設計也沒有打動我;但這跟logo大小無關,只是個人無感而已。

我相信聶先生的作品並沒有踩到上述「個人風格打倒業主」、「為設計玩設計」的紅線,跟業主之間應該也有共識;而且根據聶先生自己說的,「其實照片沒拍到的杯蓋上就是大大的logo」。

但聶先生是個人風格明顯、而且會講故事的設計師。

批評的這位仁兄有他的立場和自由,當然可以講;但他的立論基礎太弱、舉的例子太射箭畫靶、而且忽略了設計師個人風格與業主的互動(認為只看到設計師就不行)與過去設計趨勢的「擺盪」,也就是實際案例證明「不一定logo大就是賣」。

再說一次,設計除了美感和適用性之類的基本因素之外,品牌的「辨識度」和「認同度」才是最高指標,而不是虛幻的「轉換率」。

不過如果以網路聲量來說,這件事情讓批評者、聶先生、業主三方都贏了一個星期左右。

接下來,就是業主自己的事了。

在不清楚設計方與客戶端之間的互動與脈絡,妄下評論確實有失公允。能掌握數字與市場的行銷從業人員,不等於具備對於視覺呈現的品味。Logo形式沒有一定的標準,除了反映品牌個性之外,隨著時空及市場的變化,也需要因應調整,我想這是行銷人的內建常識之一。設計圈確實有諸多亂象,但我不認同這位評論者的說法,這只顯示了他對市場、行銷、客戶這三者之間錯綜複雜關係的認知還不夠深入。